PEGレシオは、株価が「高すぎるか安すぎるか」を見きわめるための大切な目安です。これは、「PER(株価収益率)」と「会社の成長する力(成長率)」を組み合わせて考えます。

簡単に言うと、その会社がこれからどれくらい大きくなるかに注目して、今の株価が高いのか、それとも安いのかを判断できるものです。

この記事では、PEGレシオの具体的な計算方法、投資判断のポイントについて解説します。

PEGレシオ(株価収益成長率)とは?

PEGレシオとは、「株価が安いか高いか」を判断するための指標のひとつです。具体的には、PER(株価収益率)を企業の成長率で割って求めます。

PERは「株価が利益の何倍で買われているか」を表していますが、成長を考えない数字です。

そこで、PEGレシオは企業の成長の速さも加えて、よりバランスよく株価を評価できるようにしたものです。

評価の基準

PEGレシオのおおまかな目安は、次のようになります。

- 1.0より小さい場合:株価がわりと安いと見られることが多いです。

- 1.0ちょうどの場合:株価がちょうどよいと考えられやすいです。

- 1.0より大きい場合:株価がやや高いと判断されることが多くなります。

ただし、これはあくまでも一般的な目安で、すべての会社にあてはまるわけではありません。

業界によって変わるPEGレシオの基準

たとえば、これから大きな成長が期待されている「テクノロジー関連」や「新しい薬を作る会社(バイオ医薬品)」では、PEGレシオが高めでも適正とされることがあります。

実際に、富士通(6702)や武田薬品工業(4502)などの企業がその例です。

こういった会社は成長が早いため、多少株価が高くても納得できることがあります。

一方で、「電気・水道」や「食品・日用品」など、安定して利益を出している会社では、PEGレシオは低い方が好まれます。

これは、急な成長が見込めない分、株価も控えめであるほうが妥当とされるためです。

PEGレシオ(株価収益成長率)の計算方法

PEGレシオの計算式は以下の通りです。

![]()

PER:株価を1株当たり利益で割ったもの。

EPS成長率:1株当たり利益の年間成長率。

EPS成長率は、1株当たり利益(EPS)がどれだけ成長しているかを示す指標です。

一般的には、過去数年間の平均成長率や予測成長率が使用されます。

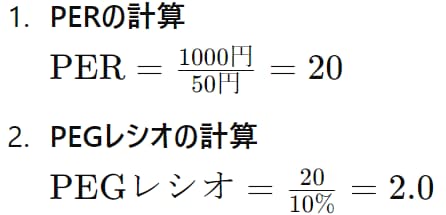

ある企業の株価が1000円で、EPSが50円、そして予測EPS成長率が10%である場合、PEGレシオは以下のように計算されます。

この例では、PEGレシオは2.0となります。

一般的に、PEGレシオが1.0以下であれば株価は割安とされ、1.0以上であれば割高と判断されることが多いです。

PEGレシオを使った投資判断のポイント

ここでは、PEGレシオを使って実際に投資判断をする方法や、他の指標と組み合わせて使うやり方、注意すべき点などについて説明します。

それでは、順番に見ていきましょう。

1. PEGレシオを活用した投資判断の基本

・成長株を見つけるとき

「1.0以下」の会社は、株価に対して成長の力が強いと考えられます。つまり、「今の値段は安くて、これから伸びるかもしれない会社」ということです。

こういった会社は将来に期待が持てるので、投資先として前向きに考える価値があります。

・投資するタイミングを見極めたいとき

「ちょうど1.0くらい」の会社は、成長のスピードと株価がつり合っていると考えられます。

このような会社は値動きが安定しやすく、大きく下がりにくい傾向があります。とくに相場全体が弱いときでも、こういった株は比較的安心して持ちやすいです。

・割高な株を避けたいとき

「1.0より大きい」会社は、株価が成長スピードに比べて高すぎる可能性があります。

こういった株は、もし会社の成長が予想よりも下回ってしまった場合、大きく値下がりすることも考えられます。ですから、買う前にしっかりと調べて、慎重に判断する必要があります。

2. 他の指標と組み合わせて使う方法

・PER(株価収益率)

PERは、会社の利益と比べて株価がどのくらいかを示す数字です。PERが低いほど、利益のわりに株価が安いとされます。

PEGレシオは、PERに「成長力」という視点を加えた指標なので、どちらも合わせて見ることで、より正しく会社の価値を見やすくなります。

PER(株価収益率)については、下記の記事でご覧ください。

・PBR(株価純資産倍率)

PBRは、会社が持っている資産に対して、株価がどのくらいの価値かを見るための指標です。PBRが1.0以下なら、「資産よりも安く評価されている」と判断できます。

PEGレシオと一緒に見れば、会社の「成長力」と「資産の安さ」の両方から判断できます。

PBR(株価純資産倍率)については、下記の記事でご覧ください。

・ROE(自己資本利益率)

ROEは、「自分たちの資金をどれだけうまく使って利益を出しているか」を表す数字です。高いROEを持つ会社は、効率よく利益を出しているといえます。

ROEが高い会社は成長もしやすいため、PEGレシオと合わせることで、将来性のある投資先を見つけやすくなります。

ROE(自己資本利益率)については、下記の記事でご覧ください。

・配当利回り

配当利回りは、「株を買ったときに、どれくらいの配当がもらえるか」を示す数字です。配当が多い会社は、持っているだけで安定したお金が入るという安心感があります。

成長力を重視するPEGレシオと、安定収入を表す配当利回りを合わせることで、バランスのよい投資判断ができます。

配当利回りについては、下記の記事でご覧ください。

3. リスクと注意点

・成長率の予想にはブレがある

PEGレシオでは「これからどのくらい成長するか(予測EPS成長率)」を使って計算します。

しかし、この予測は必ずしも正しいとは限りません。外部環境や業績の変化によって、大きくズレることもあります。

過去の実績や業界の動き、経済の流れなどをよく見て、慎重に判断することが大切です。

・市場全体の動きに左右される

株式市場全体が大きく下がったり上がったりすると、良い会社でも株価が影響を受けます。

ですから、PEGレシオだけで判断せず、市場全体の流れも見ながら、リスク分散を意識した投資が大切になります。

・業界によって基準が変わる

業界ごとに成長のスピードや利益の出し方は違います。たとえば、急成長するIT企業と、ゆっくり成長するインフラ企業では、PEGレシオの見方も変わります。

同じPEGレシオでも、どの業界かをふまえて考えることが必要です。

・短期間の売買には向かない場合もある

PEGレシオは中長期的な投資を考えるときに役立ちますが、短期売買には向いていないこともあります。

もし短期間で利益を狙うなら、株価の動きやチャートを重視した別の指標と組み合わせるとよいでしょう。

PEGレシオの具体例

1. 例1:高成長企業

- 株価:1000円

- 1株当たり利益(EPS):50円

- 予測EPS成長率:20%(年率)

PEGレシオが1.0であるため、この企業の株価は成長率に見合った適正価格であると判断されます。

2. 例2:安定成長企業

- 株価:1500円

- 1株当たり利益(EPS):75円

- 予測EPS成長率:10%(年率)

PEGレシオが2.0であるため、この企業の株価は成長率に対して割高と判断されます。

3. 例3:割安と評価される企業

- 株価:800円

- 1株当たり利益(EPS):40円

- 予測EPS成長率:25%(年率)

PEGレシオが0.8であるため、この企業の株価は成長率に対して割安と判断されます。

4. 例4:成長が期待されるテクノロジー企業

- 株価:2000円

- 1株当たり利益(EPS):50円

- 予測EPS成長率:30%(年率)

PEGレシオが1.33であるため、この企業の株価は成長率に対してやや割高と判断されますが、高成長企業としては許容範囲内かもしれません。

PEGレシオのよくある質問

Q1. どれくらいが理想ですか?

目安として、PEGレシオが「1より小さい」ときは、株価が安いと考えられています。一方で、「1より大きい」と、株価が高すぎると見なされることがあります。

ただし、これはあくまで目安であり、業種や経済の状況によって感じ方が変わります。他の指標と一緒に見ることが大切です。

Q2. 低ければ低いほど良いのですか?

そうとも言いきれません。

PEGレシオが低いというのは、成長のわりに株価が安く見えるという意味です。ただし、将来の成長が本当に続くのか、市場全体の流れがどうかも考えないといけません。

Q3. 高いときはどう見ればいいですか?

PEGレシオが高いときは、成長のわりに株価が高くなっている可能性があります。

ですが、すごく早く成長している企業の場合は、そのぶん高いPEGレシオが「当たり前」とされることもあります。

数字だけで判断せず、会社の将来性なども一緒に見ることが大切です。

Q4. 弱点はありますか?

はい、いくつかあります。

この指標は「将来どれだけ成長するか」をもとにしていますが、その成長の予想が外れると、正しく判断できなくなってしまいます。

また、一時的に成長しているだけの会社にも、よい数字が出てしまうことがあります。見かけの数字にまどわされないようにしましょう。

Q5. すべての会社に使える指標ですか?

いいえ。PEGレシオは、成長がはっきりしている会社に向いています。

成長の見通しがはっきりしない会社や、成長に波がある会社には合わない場合もあります。

また、成長がとても速すぎる会社では、数字が大きく出すぎてしまうこともあるので注意が必要です。

まとめ

PEGレシオは、成長する会社を見つけるときに、とても役立つ指標ですが、数字だけをうのみにすると危険です。

成長の予想がはずれたり、大きく変わったりすることもあるため、他の情報とあわせて広い視野で判断することが大切です。